-事業主の取組が支える精神障害者雇用-

調査研究報告書 No.182

精神障害者の等級・疾患と就業状況との関連に関する調査研究

-

発行年月

2025年03月

-

キーワード

精神障害 精神疾患 精神障害者保健福祉手帳の等級 合理的配慮 雇用管理 実施率 有効性 負担

-

職業リハビリテーション活動による課題領域の体系図・ICFによる課題領域の体系図 該当項目

執筆者(執筆順)

| 執筆者 | 執筆箇所 |

|---|---|

| 浅賀 英彦 (障害者職業総合センター 主任研究員) | 概要、第1章、第4章 |

| 渋谷 友紀 (障害者職業総合センター 上席研究員) | 概要、第3章、第4章 |

| 堂井 康宏 (障害者職業総合センター 統括研究員) | 序章 |

| 田中 規子 (障害者職業総合センター 研究員) | 序章、第2章、第3章、第4章 |

| 五十嵐 意和保 (障害者職業総合センター 特別研究員) | 序章 |

| 野澤 卓矢 (障害者職業総合センター 研究協力員) | 調査結果の集計・分析 |

| 織田 眞一 (障害者職業総合センター 研究協力員) | 調査結果の集計・分析 |

研究の目的

精神障害者保健福祉手帳の判定基準は「精神疾患の状態」と「能力障害の状態」に基づいていますが、就労場面とは異なる観点で判定されるため、職業生活における制限との関係は明確ではありません。

しかし、精神障害者の雇用促進と職業の安定を図るためには、精神障害のある従業員の就業状況と、手帳等級や主な疾患等の様々な要素との関係を把握することは重要です。

そこで、手帳等級及び主な疾患と事業主の雇用管理上の配慮・措置の実施状況の関係について、事業主の取組、支援機関との連携等の要因も考慮しつつ把握することを目的としました。

概要

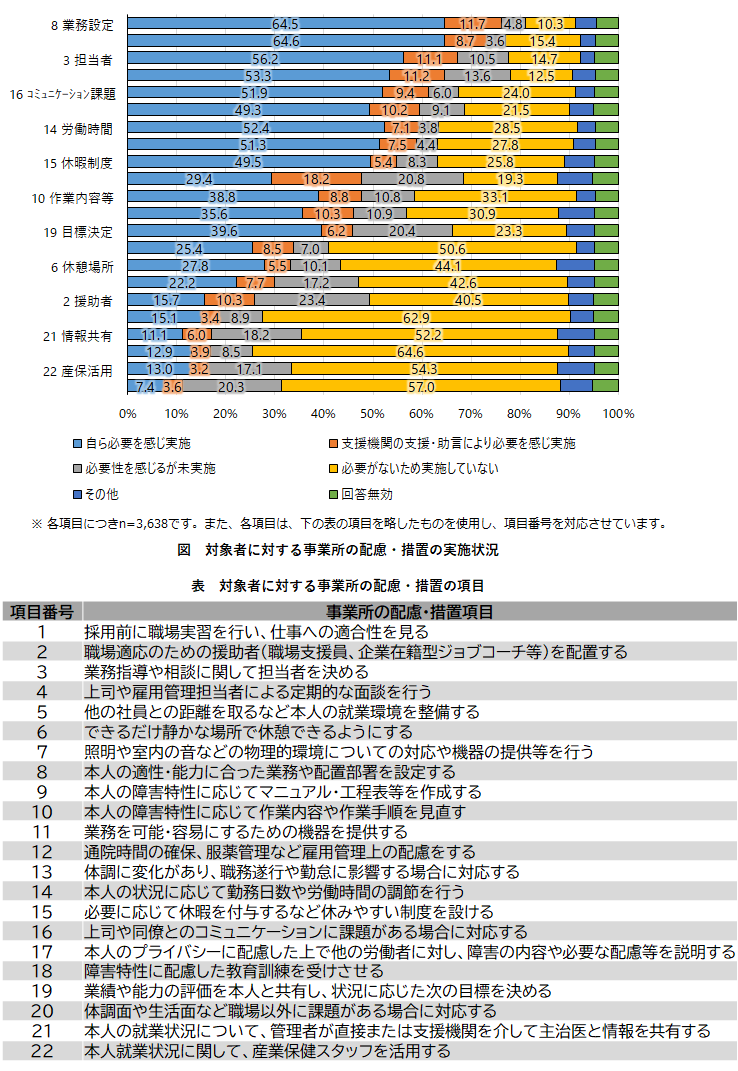

精神障害のある従業員(対象者)に対する事業所の配慮・措置の実施状況を、手帳等級別・主な疾患別で見ると、実施率と負担の程度には目立った特徴は見られず、有効性は実施率の高いものほど「有効」又は「やや有効」と答える傾向が見られました。また、それらの配慮・措置の実施状況と各種の要因との関連を検討したところ、対象者の就業上の課題の大きさ、体調変化の把握の実施、企業等全体の配慮・措置の取組、就労支援機関との連携等が、それらの配慮・措置の実施を促進する傾向が見られました。

活用のポイントと知見

- 企業調査、現場調査、当事者調査の3種類のアンケート調査を実施しており、それぞれの立場から見た精神障害のある方への雇用管理上の配慮・措置の実施状況、有効性等を確認することができます。

- また、現場の状況が分かる担当者に精神障害のある方の配慮・措置の実施状況を含む個別状況をお聞きし、手帳等級や主な疾患、種々の就業状況との関連を統計的に検討しているため、配慮・措置実施の際の参考としてご活用いただけます。

- 本調査研究の内容を踏まえ、精神障害のある方に対する配慮・措置に取り組む際の留意点などをまとめたマニュアルも、あわせてご活用ください。

動画

調査研究成果について分かりやすく発表した動画を掲載しておりますのでご覧ください。

- 動画の説明資料はこちら

(PDF/2.31MB)

ダウンロード

冊子在庫

あり