-就労から生活までの支援ネットワークの構築-

調査研究報告書 No.111

若年性認知症者の就労継続に関する研究Ⅱ-事業所における対応の現状と支援のあり方の検討-

-

発行年月

2012年04月

-

キーワード

若年性認知症 就労継続支援 高次脳機能障害

-

職業リハビリテーション活動による課題領域の体系図・ICFによる課題領域の体系図 該当項目

執筆者(執筆順)

| 執筆者 | 執筆箇所 |

|---|---|

| 田谷 勝夫 (障害者職業総合センター 主任研究員) | 第1章、2章、6章 |

| 伊藤 信子 (障害者職業総合センター 研究協力員) | 第3章、4章、5章 |

活用のポイント

若年性認知症者に対する支援の現状を整理し、就労実態を明らかにした上で、障害者職業カウンセラー・事業所人事担当者・認知症専門医から意見の収集、就労継続事例の収集を行い、就業継続支援のあり方について検討し、今後の支援のあり方を提言。支援機関の関係者が連携支援を行うための活用が期待される。

研究の目的と方法

目的

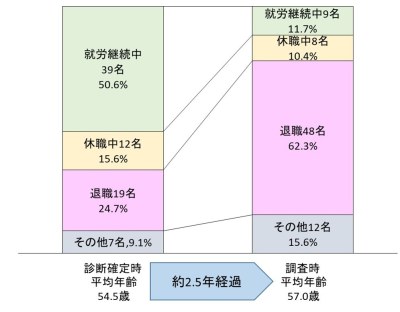

若年性認知症は働き盛りの現役世代に発症するため、就労継続支援のニーズは高い。若年性認知症発症後の就労状況をみると「退職者」が80%を超えるとする先行研究もあり、就労継続が極めて困難な実態が浮き彫りになっている。このような背景を踏まえ、就労実態の把握、就労事例の収集、関係者の意見収集等により、若年性認知症者の就労継続のための支援策を提案。

方法

専門家ヒアリング、地域障害者職業センター利用者実態(アンケート調査)、認知症専門医調査(アンケート調査)、大規模事業所調査(アンケート調査)、就労継続事例収集(ヒアリング調査)。

研究の結果得られた知見

- ○原因疾患が脳血管障害、脳外傷、脳炎などの非進行性の若年性認知症であれば、従来の高次脳機能障害者を対象に実施している支援手法により就労継続(支援)が可能となる。

- ○アルツハイマー病や前頭側頭葉変性症のように進行性の原因疾患の場合、就労継続は「早期発見(発症の把握)」「早期受診(専門医療機関の受診)」「早期利用(就労支援機関の利用)」が鍵となる。変調を早期に発見し、軽症の時期に支援介入することにより、就労継続期間の延長が可能となる。そのためには、事業所の理解促進のための啓発活動、医療機関受診のための家族と事業所の合意形成、就労支援機関利用のための支援ネットワークの形成等が不可欠。

- ○進行性の若年性認知症であっても、働き続けることにより症状の進行速度が緩徐になるとの識者の指摘もあるように、可能な限りの支援を行い就労継続期間の延長を試みることが重要である。しかしながら、症状の進行により就労継続がそれ以上困難となった場合には、福祉的就労を含む社会参加のための支援が必要となる。

- ○若年性認知症の人に特化した支援が始まって約10年が経過した。この間、国や地方自治体による公的支援の取組が進展するとともに、家族会・支援者の会による支援も組織化され、若年性認知症者の支援体制が整備されつつあるところである。今後は、就労から生活までの総合的支援ネットワークの構築が望まれる。

(有効回答数:958社)

ダウンロード

冊子在庫

あり