-除外率設定業種における障害者雇用の実態-

調査研究報告書 No.158

除外率制度の対象業種における障害者雇用に関する実態調査

-

発行年月

2021年03月

-

キーワード

除外率制度の対象業種 障害者雇用に関する実態調査 除外率廃止・縮小 諸外国における対応 事例集

-

職業リハビリテーション活動による課題領域の体系図・ICFによる課題領域の体系図 該当項目

執筆者(執筆順)

| 執筆者 | 執筆箇所 |

|---|---|

| 古田 詩織 (障害者職業総合センター 主任研究員) | 概要、第1章、第2章、第5章 |

| 伊藤 丈人 (障害者職業総合センター 研究員) | 第3章 |

| 春名 由一郎 (障害者職業総合センター 副統括研究員) | 第4章 |

| 小澤 真 (元障害者職業総合センター 研究協力員) | 第4章 |

| 木下 裕美子 (障害者職業総合センター 研究協力員) | 第4章 |

| 佐藤 涼矢 (障害者職業総合センター 研究協力員) | 調査結果の集計・分析 |

| 杉田 史子 (元障害者職業総合センター 研究協力員) | 調査結果の集計・分析 |

| 中山 奈緒子 (障害者職業総合センター 研究協力員) | 調査結果の集計・分析 |

研究の目的

除外率設定業種において障害者雇用がどのように進んでいるかの実態を調査するとともに、諸外国における対応についても情報を収集することにより、除外率設定業種における障害者雇用の現状・課題・実際の取組事例を把握し、除外率廃止に向けて考えられる方策について整理することを目的としています。

活用のポイントと知見

本報告書は除外率設定事業所において障害者が就業することが困難であると認められる職種における障害者の雇用状況や雇用管理改善の実施状況、技術革新の導入状況、課題等について質問紙調査及びヒアリング調査を行い、あわせて諸外国の対応状況について情報を収集した結果をまとめています。

今後、除外率設定業種における障害者雇用施策を検討するための基礎的資料とするとともに、事業所における障害者雇用推進の参考として活用いただけます。

また、「除外率設定業種における障害者雇用事例集-職場での工夫と配慮-」を作成しましたのでご活用ください。

除外率設定業種における障害者雇用の実態

本調査により得られた結果の概要を以下にご紹介します。

1 除外率設定業種における障害者雇用の実態

- 過去20年程度の間での対象職種における障害者雇用の進展の結果、除外率が適用される事業所の約25%で障害者雇用がなされていると考えられる。対象職種の業務に従事する障害者は一部の職種を除き身体障害者が8割以上を占め、知的障害者及び精神障害者はあまり増えていないものと思われる。現在、障害者が就いていない業務に障害者を配置する場合、「人的支援」と「本人・周囲の安全確保」の2点が支障となっており、また対象職種の業務に就くために免許・資格等が必要となることや、警備業法などの制度の存在が対象職種における障害者雇用に当たっての課題となっていることが考えられる。

- 一方、障害者の体力面の負担等を考慮し、本人のペースで進めやすい業務に配置したり、上司や同僚、顧客等の理解やサポートを得ることで活躍が可能となっている事例のように、障害者自身が専門性と技能を生かし、サポートを得ながら活躍していることが明らかになった。

- 対象職種以外の職種では、対象職種として採用した後、より適していると考えられる業務への配置換えや、大規模な企業では、障害者専用求人で積極的に新規募集し、特別支援学校や就労支援機関から採用する場合もある。採用した社員が継続して働き続けるための取組も重視している。企業全体での実雇用率カウントが除外率設定業種の対象職種ではあまり増えていない知的障害者等の雇用促進にも一定程度寄与しているものと考えられる。

2 対象職種における雇用管理改善の実施、技術革新の導入

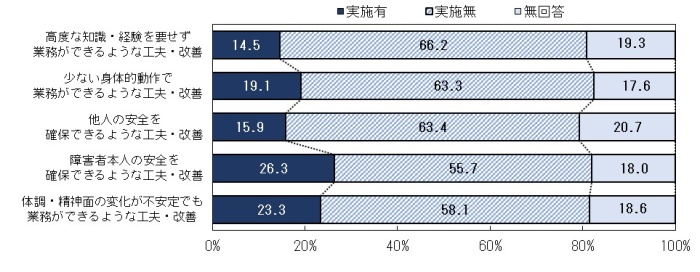

- 対象職種における雇用管理改善は、「実施無」が約6割を占めた(図1)が、対象職種では「児童福祉施設において児童の介護、教護又は養育を職務とする者」と「警備業務に従事する者」における実施率が全項目で全体平均を上回り、様々な観点から雇用管理改善に取り組んでいた。雇用管理改善は低予算・低コストで実施できるものもあるため、企業に対し、具体的な雇用管理改善の取組事例を情報提供することが有意義だと考えられる。また、対象職種に従事する障害者数が「増加」していると回答した事業所の方がいずれの雇用管理改善でも実施率が最も高かったことから、対象職種における障害者雇用促進には多様な雇用管理改善の実施が重要だと考えられる。

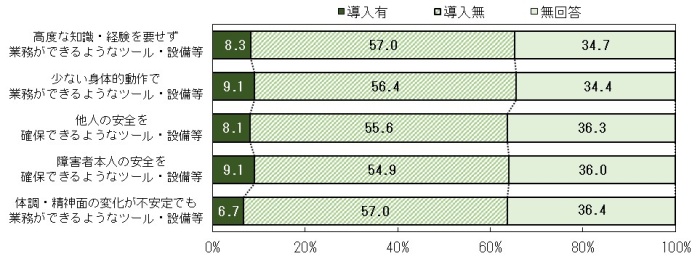

- 対象職種の業務に関連する技術革新は、いずれの対象職種でも約4割強が世間一般の進展状況を「ない」と考え、導入も1割弱程度に止まっていた(図2)。この理由の一つとして、企業が技術革新を障害者に特化するのではなく、労働者全体に対して活用しており、技術革新と障害者雇用をダイレクトに結びつけていない可能性があると考えられる。技術革新の進展を障害者雇用に活かすためには、企業に技術革新を障害者雇用にどのように結び付け、どのような効果が得られるか等を具体的に示すことが必要だと考えられる。

3 除外率廃止・縮小に向けての取り組みの方向性

- 質問紙調査の自由記述において、約65%の事業所が除外率廃止・縮小に対して否定的な意見を表明するものであったことを踏まえ、企業に対し除外率廃止・縮小の必要性に係る説明を十分に行い、理解を得た上で進めていく必要があると考える。同時に除外率が設定されていない業種も含めた業種間で不公平感が残らないような対応が必要と考えられる。

- 除外率廃止・縮小に資する取組等についてのアイディア・意見等は、大きく①業種以外の観点による除外率の設定、②法定雇用率の算定方法等の見直し及び③障害者雇用を行う事業主に対する支援に分類された。①は法律上、すでに除外率制度自体が廃止となっている中、職種や企業規模、障害種別等の他の観点からの除外率設定は困難だと思料される。②は今後さらなる調査が進められ、検討や議論の進展が期待される。③は対象職種における障害者雇用の実態等を踏まえた助成金等の支給要件の見直し等の必要性の検討や、除外率設定業種や対象職種における障害者雇用事例提供ツールの充実等も有効だと考えられる。

4 諸外国の状況

- 除外率に相当する制度のあるフランスだけでなく、障害者雇用率制度はあっても除外率制度のないドイツや雇用率制度のない米国においても、障害者の職業適性や健康安全配慮による特定の職種の就業制限の必要性と、障害者差別禁止の考え方や合理的配慮等による障害者の就労可能性の拡大を両立させるための本質的な議論や取組があることを確認した。

ダウンロード

冊子在庫

あり