-正しく読めていますか? 他者の感情-

調査研究報告書 No.136

発達障害者のコミュニケーション・スキルの特性評価に関する研究(その2)-新版F&T感情識別検査の試行に基づく検討-

-

発行年月

2017年03月

-

キーワード

発達障害 コミュニケーション 特性評価

-

職業リハビリテーション活動による課題領域の体系図・ICFによる課題領域の体系図 該当項目

執筆者(執筆順)

| 執筆者 | 執筆箇所 |

|---|---|

| 望月 葉子 (障害者職業総合センター 特別研究員) | 概要、序章、第Ⅰ部はじめに・要旨とまとめ、第Ⅱ部はじめに・要旨とまとめ、第Ⅲ部はじめに・第3章・要旨とまとめ、総括 |

| 武澤 友広 (障害者職業総合センター 研究員) | 第Ⅰ部第1章・第2章・第3章、第Ⅱ部第1章 |

| 向後 礼子 (近畿大学教職教育部 准教授) | 第Ⅱ部第2章・第3章、第Ⅲ部第1章 |

| 知名 青子 (障害者職業総合センター 研究員) | 第Ⅲ部第2章 |

研究の目的

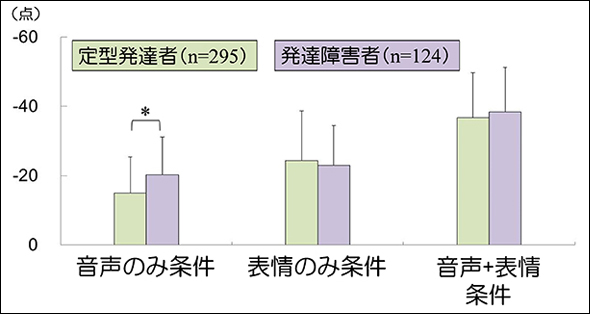

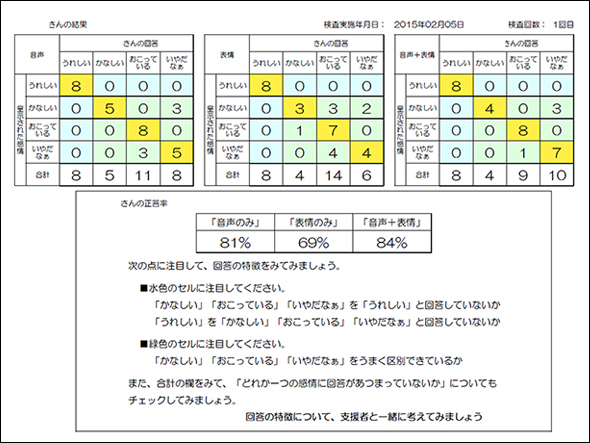

この研究は、音声や表情による曖昧な感情表現から他者の感情を読み取る際の特性を評価する検査用ソフトウェア「新版F&T感情識別検査 快‐不快評定版」の基準値を整備して完成させること、また、発達障害者の感情の読み取りに関する特性を明らかにすることを目的としています。

活用のポイントと知見

- ・発達障害者への検査実施とヒアリングから、①検査結果が対象者や支援者の予測と一致しない場合等があること、②対象者の職業経験やストレス体験等の情報が、検査結果の理解、コミュニケーションの課題の整理などの手がかりとなる可能性が高いこと、③表情識別の正確性の向上を目指すか、補完手動の獲得を目指すかは、評価結果を踏まえて検討する必要があることなどが明らかとなりました。

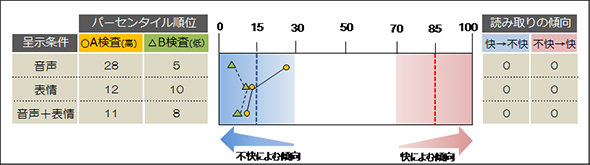

- ・快-不快評定版の検査得点から、音声のみの呈示では、発達障害者は定型発達者よりも不快に評定する(図1)傾向が明らかとなりました。

- ・この報告書及び検査の利用により、発達障害者のコミュニケーション上の課題整理やその向上に向けた取組に活用することができます(図2、3)。

※発表資料は、研修に参加された方向けの補助資料として作成したものです。

※本資料のご利用にあたっては、研究企画部企画調整室へご連絡いただくとともに引用元の明記をお願いいたします。

ダウンロード

冊子在庫

あり