-曖昧な感情表現についての認知特性を評価-

調査研究報告書 No.119

発達障害者のコミュニケーション・スキルの特性評価に関する研究 -F&T感情識別検査拡大版の開発と試行に基づく検討-

-

発行年月

2014年04月

-

キーワード

発達障害 コミュニケーション 検査

-

職業リハビリテーション活動による課題領域の体系図・ICFによる課題領域の体系図 該当項目

執筆者(執筆順)

| 執筆者 | 執筆箇所 |

|---|---|

| 望月 葉子 (障害者職業総合センター 特別研究員) | 概要 序章第1節・第3節 第Ⅰ部はじめに・要旨とまとめ 第Ⅱ部はじめに・要旨とまとめ 第Ⅲ部はじめに・第2章・要旨とまとめ 総括 |

| 武澤 友広 (障害者職業総合センター 研究員) | 序章第2節 第Ⅰ部第1章・第2章 第Ⅱ部第1章 第Ⅲ部第1章第2節 |

| 向後 礼子 (近畿大学教職教育部 准教授) | 第Ⅱ部第2章・第3章 第Ⅲ部第1章第1節、第3節-5節 |

活用のポイント

発達障害者のコミュニケーションの特徴を評価する際の視点や支援の課題を明確化するための資料としての活用が期待できる。

研究の目的と方法

目的

発達障害者のコミュニケーション・スキルの特徴を評価することで、コミュニケーション支援の課題を検討する。そのために、曖昧な感情が表現された音声や表情から感情を判断する際の特徴を評価する検査としてF&T感情識別検査拡大版※を開発する。

※「F&T感情識別検査4感情版」は、表情(Face)や音声(Tone)について「喜び」「悲しみ」「怒り」「嫌悪」の4つの基本感情の識別を行う検査であり、正答率や混同の傾向を把握することができる(障害者職業総合センター, 2012)。一方、本研究で開発する「拡大版」は、特定の感情を読みとりにくい音声や表情について、感情の識別ではなく、快-不快度の評定(「-4:非常に不快である」-「+4:非常に快である」の9段階)を求めることにより、曖昧な感情表現に対して、どの程度、快あるいは不快に偏って判断するかという傾向を把握できる。

方法

- ① 大学生、大学院生を対象としたF&T感情識別検査拡大版の実施、及び質問紙調査

- ② 発達障害者を対象としたF&T感情識別検査4感情版・拡大版の実施、及び質問紙調査

- ③ ②の協力者のうち、協力が得られた発達障害者を対象としたヒアリング調査

研究の結果得られた知見

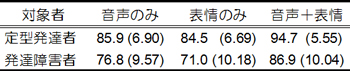

【F&T感情識別検査4感情版における検討】

- ・発達障害者の方が定型発達者よりも正答率が低く、感情の読み取りに困難があることが示唆された。

- ・発達障害者については「表情のみ」から感情を読みとる場合について正答率が最も低かった。

- ・発達障害者は定型発達者よりも「喜び」や「悲しみ」の感情表現から「怒り」や「嫌悪」を読み誤る傾向が強かったことから、対人関係におけるトラブルやストレスの原因として「他者の感情を必要以上に不快に解釈していないか」に留意すべきである。

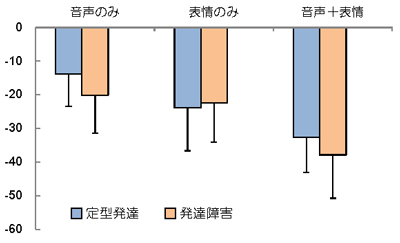

【F&T感情識別検査拡大版における検討】

「音声のみ」あるいは「音声と表情の両方」から感情を読みとる場合について、発達障害者の方が定型発達者よりも不快な評定を行っていた。こうしたことから、他者の曖昧な感情表現に対して必要以上に不快な感情を読みとる傾向に留意する必要がある。

【ヒアリング調査における検討】

- ・発達障害者は一般基準に比べ、特に表情からの感情識別の正確性が低いことから、表情識別訓練の可能性が示唆された。しかし、表情を見ることに対する抵抗感が強い場合など、訓練が最善の提案ではない場合もある。

- ・職場における不適応等の経験があっても、自身の感情の読み取りの特徴に気づいていたり、関心を持っている事例は少なかった。ただし、職場不適応等の経験は障害特性への気づきと関連しており、就業可能な業務や対人トラブルの現状が検討されていた。こうした検討には、相談支援の役割が大きい。

- ・相談支援等の利用に至らない事例もあり、支援体制整備や支援機関間の情報共有の必要性が示唆された。

- ・雇用関係を選択しなかった事例の背景を分析することで、雇用関係への参入に際して配慮すべき要件(コミュニケーションの課題については言語によるコミュニケーションのみならず、非言語コミュニケーションの特徴に基づく支援を検討する等)が浮かび上がった。

ダウンロード

冊子在庫

あり