ともに働くための配慮とは:精神障害のある方の雇用の実態調査から考える

2025年06月

調査研究報告書No.182「精神障害者の等級・疾患と就業状況との関連に関する調査研究」より、精神障害のある従業員に対して事業所が行う配慮・措置の実施状況、実施した場合の有効性・負担の程度についてまとめました。

1.精神障害のある方の雇用の現状と企業が抱える課題

こうした背景を踏まえ、当センターが2025年3月に公表した調査研究報告書No.182「精神障害者の等級・疾患と就業状況との関連に関する調査研究」では、精神障害のある方を雇用する企業等を対象にアンケート調査を実施し、精神障害のある方お一人お一人について、その方の就業状況が分かる方(職場の上司や担当者など)に雇用管理上の配慮・措置22項目の実施の有無、有効性、負担の程度について伺いました(※3)。

本稿では、この調査結果をもとに、精神障害のある方を雇用する企業がどのような配慮・措置を行っているかを概観し、障害のある方の雇用及び就労支援に関わるみなさまが現場で活用できるヒントを探っていきます。

- ※1 従業員が一定数以上の事業主は法定雇用率相当以上の障害のある方を雇用することが求められます。

- ※2 障害者職業総合センター(2020)「障害のある求職者の実態等に関する調査研究」,調査研究報告書,No.153.

- ※3 障害者職業総合センター(2025)「精神障害者の等級・疾患と就業状況との関連に関する調査研究」,調査研究報告書,No.182.

2.精神障害のある方を雇用する事業所が実施する配慮・措置の実態

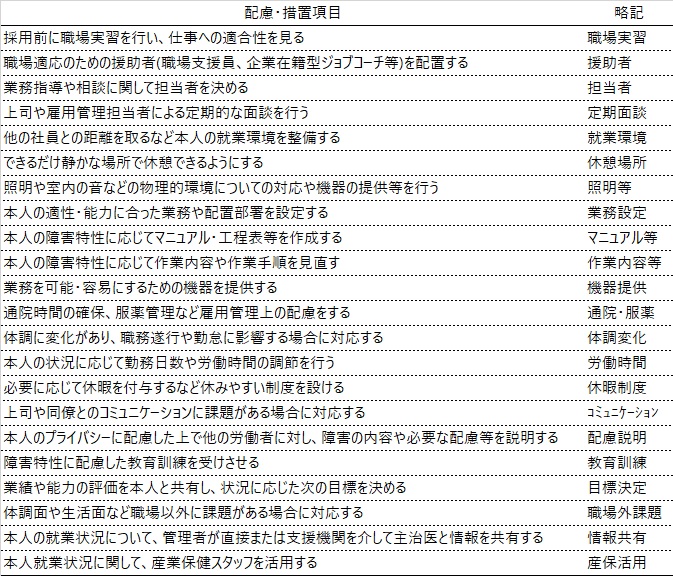

調査研究報告書No.182では、これまでの調査研究から、合理的配慮に関連する項目を参照し、精神障害のある従業員(対象者)に対して事業所が行う雇用管理上の配慮・措置の22項目を作成しました(表1)。

では、ここから配慮・措置の(1)実施の有無、(2)実施の有効性、(3)実施の負担の程度の結果を見ていきたいと思います。

(1)どの配慮・措置を実施しているか

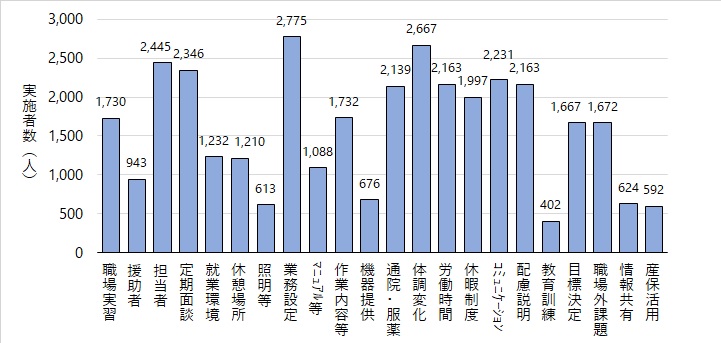

まず、配慮・措置の実施の有無の結果を確認したいと思います。図1に、事業所の担当者が「自ら必要を感じ実施している」、「就労支援機関等の支援・助言により必要を感じ実施している」と回答した、配慮・措置が実施されている対象者の数(実施者数)を示しました。

いま、実施者数が多い配慮・措置の上位5項目を取り出すと、次のようになります。なお、カッコ内の百分率は、回答数3,638人に占める割合です。

- 本人の適性・能力に合った業務や配置部署を設定する(業務設定):2,775人(76%)

- 体調に変化があり、職務遂行や勤怠に影響する場合に対応する(体調変化):2,667人(73%)

- 業務指導や相談に関して担当者を決める(担当者):2,445人(67%)

- 上司や雇用管理担当者による定期的な面談を行う(定期面談):2,346人(64%)

- 上司や同僚とのコミュニケーションに課題がある場合に対応する(コミュニケーション):2,231人(61%)

このほかに、「本人の状況に応じて勤務日数や労働時間の調節を行う(労働時間)」(59%)、「本人のプライバシーに配慮した上で他の労働者に対し、障害の内容や必要な配慮等を説明する(配慮説明)」(59%)、「通院時間の確保、服薬管理など雇用管理上の配慮をする(通院・服薬)」(59%)、「必要に応じて休暇を付与するなど休みやすい制度を設ける(休暇制度)」(55%)の4項目で、実施者数が半数を超えていました。

これらの配慮・措置が対象者に対して実施されることが多いものと考えられそうです。

(2)実施した中でどの配慮が有効か

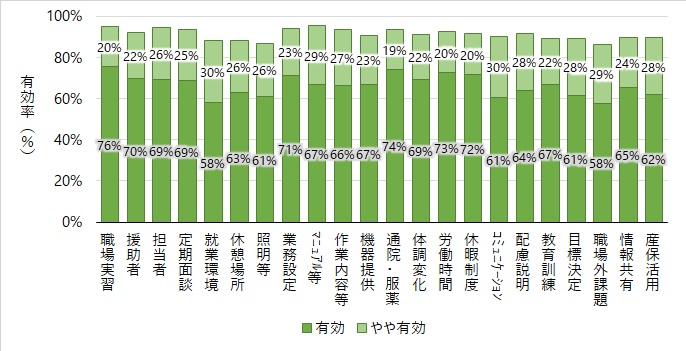

続いて、事業所の担当者が認識する、対象者に対して実施した配慮・措置の有効性の結果を確認していきましょう。ここでは、(1)で述べた実施人数のうち、「有効である」または「やや有効である」と回答があった対象者の割合を「有効率」として示しました(図2)。

事業所が配慮・措置を実施している対象者に限ると、有効率は、22項目すべてで85%を超えていました。(1)で「実施されている」とした対象者は、事業所が「自ら必要を感じ」たか、「就労支援機関等の支援・助言により必要を感じ」たことで配慮・措置の実施に至ったケースです。このように、必要性の認識に従って配慮・措置の実施に至った場合、その配慮・措置を有効と感じる可能性が大きくなると考えられます。

その中でも、有効率が最も大きかったのは「本人の障害特性に応じてマニュアル・工程表等を作成する(マニュアル等)」(有効とやや有効の計が95%)、「採用前に職場実習を行い、仕事への適合性を見る(職場実習)」(同95%)、「業務指導や相談に関して担当者を決める(担当者)」(同95%)、「本人の適性・能力に合った業務や配置部署を設定する(業務設定)」(同94%)、「上司や雇用管理担当者による定期的な面談を行う(定期面談)」(同94%)などでした。

(3)実施した中でどの配慮がどの程度負担か

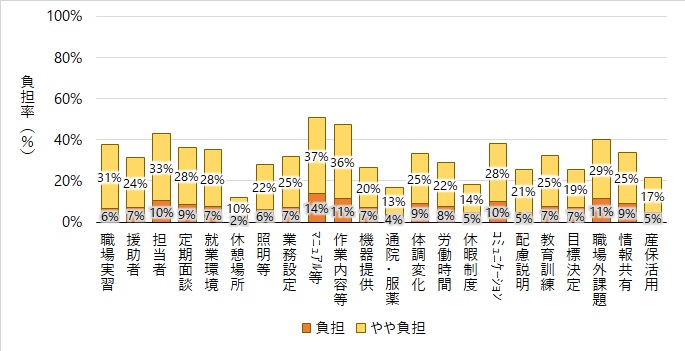

最後に、事業所の担当者が認識する、対象者に対して実施した配慮・措置の負担の程度の結果を確認していきましょう。ここでは、(2)と同様に、(1)で述べた実施者数のうち、「負担である」または「やや負担である」と回答があった対象者の割合を「負担率」として示しました(図3)。

事業所が配慮・措置を実施している対象者に限ると、負担率は、22項目のうち、「本人の障害特性に応じてマニュアル・工程表等を作成する(マニュアル等)」を除く21項目で50%を下回っていました。

「マニュアル等」は、負担率が51%で、実施者数のおよそ半数で負担があるとの回答がありました。その他、「本人の障害特性に応じて作業内容や作業手順を見直す(作業内容等)」(48%)、「業務指導や相談に関して担当者を決める(担当者)」(43%)、「体調面や生活面など職場以外に課題がある場合に対応する(職場外課題)」(40%)、「上司や同僚とのコミュニケーションに課題がある場合に対応する(コミュニケーション)」(38%)などが比較的負担率が大きい項目でした。

3.配慮がもたらす効果と今後の支援への示唆

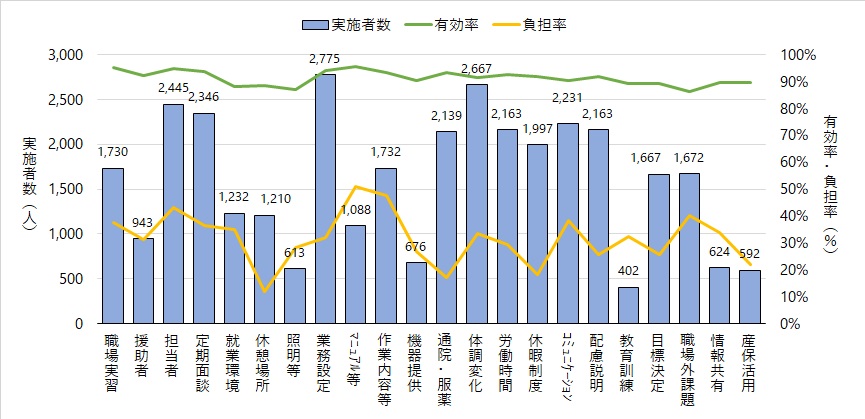

さて、ここまで述べてきたことから、どのようなことが考えられるでしょうか。配慮・措置が実施される対象者数は項目間で差がありましたが、実施されている対象者に限ると、実施の有効率は極めて高いことが分かりました。また、やはり配慮・措置が実施されている対象者に限ると、実施の負担率は半分かそれ以下であることも分かりました。これらのことは、少なくとも事業所にとっては、①比較的実施されやすい配慮・措置とそうでない配慮・措置があること、②必要性を感じた配慮・措置を実施することは、多くの場合、有効であること、②その際、負担を感じることもあるが、その確率はおおむね5割かそれ以下であることを示唆しています。それらをわかりやすく示すため、図1~3を重ね合わせてみましょう(図4)。

こうして見ると、配慮・措置項目ごとの実施人数を示す棒グラフの高さには大きなばらつきがあります。一方で、有効率はすべての項目において非常に高い水準を維持しており、反対に負担率は多くの場合で5割を下回っていることが分かります。

これらの結果から、精神障害のある方への雇用管理上の配慮・措置は、実施状況に差があるものの、実施された場合の効果は非常に高く、かつ多くの項目で負担が比較的少ないことがうかがえます。つまり、必要とされる配慮を適切に行うことで、対象者の職場適応や定着に大きく貢献する可能性があると考えられます。

また、実施人数が少ない項目の中にも高い有効性を示すものがある点は、支援者にとって重要な示唆となります。たとえば「本人の障害特性に応じてマニュアル・工程表等を作成する(マニュアル等)」や「採用前に職場実習を行い、仕事への適合性を見る(職場実習)」などは、実施者数が多くなく、負担率も比較的高いことから事業所等での導入のハードルは高く感じられるかもしれませんが、実施の有効率は一定の高さであることを踏まえると、職場で導入を検討する価値はあるかもしれません。ただし、負担の程度が大きいことには変わりないため、このハードルを下げるような支援機関等による支援が効果的であると考えられます。

障害のある方の雇用や就労支援に携わる皆さまには、こうした調査結果を参考に、各種機関とも連携しながら、より効果的で持続可能な支援のあり方を模索していただければと思います。配慮・措置の選択と実施は、単なる「負担」ではなく、働く本人と職場の双方にとって「可能性」を広げる鍵となるのです。