調査研究報告書 No.171

テレワークに関する障害者のニーズ等実態調査

-

発行年月

2023年03月

-

キーワード

テレワーク 在宅雇用 在宅勤務 遠隔勤務 事業場外勤務 ICT(情報通信技術) 多様な働き方 コミュニケーションの工夫 通勤困難 合理的配慮 障害者雇用

-

職業リハビリテーション活動による課題領域の体系図・ICFによる課題領域の体系図 該当項目

執筆者(執筆順)

| 執筆者 | 執筆箇所 |

|---|---|

| 堂井 康宏 (障害者職業総合センター 統括研究員) | 概要 |

| 伊藤 丈人 (障害者職業総合センター 研究員) | 概要、第1章、第2章第2節、第3章~第4章 |

| 野澤 紀子 (元障害者職業総合センター 主任研究員 現佐賀障害者職業センター 所長) |

第2章第1節・巻末資料 |

| 安房 竜矢 (障害者職業総合センター 主任研究員) | 第2章第1節・巻末資料 |

| 布施 薫 (障害者職業総合センター 研究協力員) | 第2章第1節・巻末資料 |

研究の目的

本調査研究では、ICT(情報通信技術)を活用したテレワークに対する障害者のニーズを明らかにすることを目的として、就労や求職活動を行っていない人々も含めたアンケート調査を実施いたしました。

また、テレワークを経験した障害当事者と、障害のある社員がテレワークで働いている企業の人事担当者等にヒアリングを行い、障害者のテレワークが直面する課題とそれらへの対処法を多角的にとらえることとしました。

活用のポイントと知見

本報告書では、障害者へのアンケート調査とヒアリング調査の結果として、障害者がテレワークを希望する理由や、テレワーク時に障害者が必要とする配慮事項などを整理しています。また企業ヒアリングを行った結果明らかになった、テレワークを実施する際に企業が行っている配慮や工夫について紹介しています。テレワークで障害者を雇用する事業主の方々や、テレワークで働く障害者を支援する方々にご活用いただけます。

調査結果より

本調査研究では、テレワークに関するアンケート調査を、2,000人の障害者に対して実施しました。回答者には、「雇用されている」者1,000人、「雇用されていない」者1,000人が含まれています。

回答者のうちテレワーク経験者には、「テレワークを経験して良かった点」、「テレワーク時に必要な職場の配慮」、等の質問を行いました。

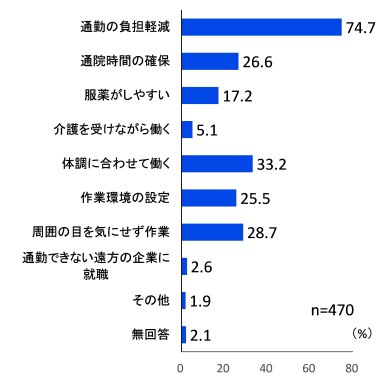

図1と図2は、「現在の勤務先でテレワークの経験がある」者の回答の一部をまとめたものです。テレワークを経験して良かった点としては、「通勤の負担軽減」が最も多く挙げられていました(図1)。

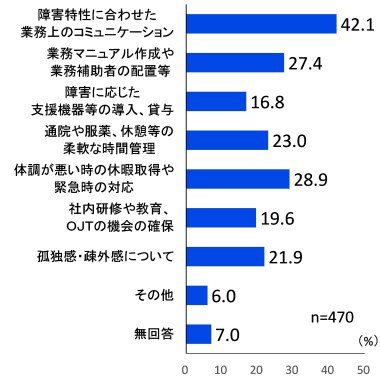

テレワークを経験して必要だと感じた職場の配慮については、「障害特性に合わせた業務上のコミュニケーション」(42.1%)が最も多く挙げられていました(図2)。

上記のようなポイントについては、テレワーク経験のある障害当事者やテレワークで働く障害者を雇用する企業へのヒアリングでも、詳しい話を聞き取ることができました。

テレワークを実施している障害当事者へのヒアリングでも、テレワークの利点として、通勤の負担からの解放が最も多く挙げられており、加えて通勤に費やしていた時間を他のことに使えることなどが挙げられていました。これらについて、さらにその状況を掘り下げると、障害状況により通勤の負担がより深刻なものとなり得ることや、通勤に費やしていた時間の使い方も治療や福祉サービスを受けるためであるなど障害と関連しており、とりわけ障害者にとって切実なものであることが分かりました。

テレワークではコミュニケーションについて配慮が必要となることは企業も認識しており、様々な対策が取られていることが、企業ヒアリングで確認されました。テレワークでのコミュニケーション手段としては、メール、チャット、web会議システム及び携帯電話など、多様なツールが活用されており、個々の障害者の特性も加味して、コミュニケーションの方法や頻度が選択されているようでした。

ご参照いただく皆様へ

近年、コミュニケーションツールの進化、地方自治体など公共機関の後押しなど、障害者のテレワークを巡る状況は目まぐるしく変化しています。こうした時期に、アンケート調査やヒアリング調査を通して、障害者がテレワークに期待する内容、企業が障害者雇用にテレワークを活用する背景、そしてテレワークを巡る課題に対する企業や障害者の取組などを、限界がありながらも明らかにできたことは、有意義であったと考えます。

障害者のテレワークを巡る状況は、今後も変化することが予想されます。そうした変化を反映して、障害者のテレワークの望ましい配慮や支援のあり方を巡る議論も進化していかなければならないでしょう。配慮や支援についての知見を積み重ねることで、テレワークという働き方が、通勤や職場での勤務に困難を抱える障害者の活躍の機会を広げる一助として、普及していくことを期待します。

こうした蓄積の中で、本調査研究の結果も幾ばくかの役割を果たしうるものであることを願っています。関係する方々にご活用いただければ幸いです。

※発表資料は、研修に参加された方向けの補助資料として作成したものです。

※本資料のご利用にあたっては、研究企画部企画調整室へご連絡いただくとともに引用元の明記をお願いいたします。

ダウンロード

冊子在庫

あり