調査研究報告書 No.108

精神障害者の常用雇用への移行のための支援に関する研究

-

発行年月

2012年03月

-

キーワード

精神障害者 ステップアップ雇用 短時間勤務

-

職業リハビリテーション活動による課題領域の体系図・ICFによる課題領域の体系図 該当項目

執筆者(執筆順)

| 執筆者 | 執筆箇所 |

|---|---|

| 白兼 俊貴 (障害者職業総合センター 統括研究員) | 第1章、第2章 |

| 森 誠一 (障害者職業総合センター 主任研究員) | 第3章、第4章 |

| 下條 今日子 (障害者職業総合センター 研究員) | 第3章、第4章 |

| 村山 奈美子 (障害者職業総合センター 研究員) | 第3章、第5章 |

活用のポイント

厚生労働省は、平成20年度より、短時間勤務から始めて仕事や職場への適応状況を見ながら徐々に勤務時間を延ばしていくことで精神障害者の常用雇用への移行を目指すステップアップ雇用の活用を進めている。本研究は、企業や支援機関におけるステップアップ雇用の活用についての調査とヒアリングの結果を提供。また、ステップアップ雇用期間中にトータルパッケージを活用した支援事例とその効果的な支援を提案。 ステップアップ雇用を効果的に活用するための有用な資料として期待される。

研究の目的と方法

目的

ステップアップ雇用を効果的に進めていくための具体的な方策を検討し、精神障害者が円滑に常用雇用に移行し、定着していけるような支援の方策について検討する。

方法

企業及び支援機関(就業・生活支援センター、就労移行支援事業所)を対象とするアンケート調査、ヒアリング調査、トータルパッケージの試行実施。

研究の結果得られた知見

- ○活用実態調査によると、

- ・企業におけるステップアップ雇用の活用は低調で周知度も低いが、 活用の潜在的ニーズは高い。

- ・ステップアップ雇用の活用に当たっての重要な情報源及び提案者はハローワーク。周知についてハローワークの役割が大きい。

- ・常用雇用への移行要件としては「関係機関による支援」「企業の受け入れ環境に関するアセスメント」「体調等の自己管理」がポイント。

- ○ヒアリング調査によると、

- ・ステップアップ雇用の有用性は、体調の波や落ち込みがあっても、長期スパンの中で常用雇用への移行について判断できること。

- ・ステップアップ雇用から常用雇用への移行に当たってのポイントは、

-

- ①対象者の状態や作業遂行能力に応じて実施期間や勤務時間の目標を設定することにより、メリハリを付けた支援を行うこと。

- ②最長12か月という活用期間を活かして、実施中に体調を崩した場合においても適切な対応や支援が得られること。

- ③ステップアップ雇用前の実習等の実施が職務のマッチングや事業所の理解促進に役立つこと。

- ④企業と支援機関との連携が本制度の有用性を高めること。

- ○ステップアップ雇用中にトータルパッケージの「幕張ストレス・疲労アセスメントシート(MSFAS)」を活用した支援事例では、MSFASが本人の働く力の向上及び事業所におけるサポート体制の構築に寄与。

- ○ステップアップ雇用活用のポイントとして「最長12ヶ月という比較的長期の実施期間中の関係者による積極的取り組み」が特に重要。また、ステップアップ雇用の活用促進のための方策として、「ハローワークを中心に、就業・生活支援センターをパートナーとした周知の充実」が必要。

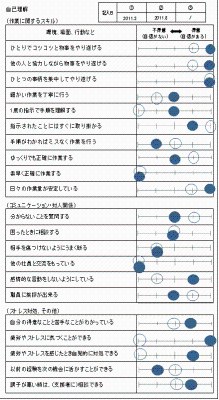

MSFASをベースに作成した自己理解シート

自己理解シートはトータルパッケージのツールの一つである幕張ストレス・疲労アセスメントシート(MSFAS)を基に、全21項目のスキルに対する得意・不得意の程度を相談者と支援者の双方が評定し、その結果に基づき相談支援を進めることで相談者の自己理解を深めるためのツールです。

評価対象項目は3つの領域、つまり「作業に関するスキル」「コミュニケーション・対人関係」「ストレス対処、その他」に区分されています。作業に関するスキルは「ひとりでコツコツと物事をやり遂げる」「他の人と協力しながら物事をやり遂げる」「ひとつの事柄を集中してやり遂げる」「細かい作業を丁寧に行う」「1度の指示で手順を理解する」「指示されたことにはすぐに取り掛かる」「手順がわかればミスなく作業を行う」「ゆっくりでも正確に作業する」「素早く正確に作業する」「日々の作業量が安定している」の10項目で構成されています。コミュニケーション・対人関係は「分からないことを質問する」「困ったときに相談する」「相手を傷つけないようにうまく断る」「他の社員と交流をもっている」「感情的な言動をしないようにしている」「職員に挨拶が出来る」の6項目から構成されています。

ストレス対処、その他は「自分の得意なことと苦手なことがわかっている」「疲労やストレスに気づくことができる」「疲労やストレスを感じたとき自発的に対処できる」「以前の経験を次の機会に活かすことができる」「調子が悪い時は、(支援者に)相談できる」の5項目で構成されています。なお、評価基準は、それぞれの項目について、不得意(自信がない)から得意(自信がある)までの5段階で評価できるようになっています。

ダウンロード

冊子在庫

あり