障害者へのコミュニケーション上の配慮と工夫について

2025年07月

障害者へのコミュニケーション上の配慮と工夫について

~職場における情報共有の課題に関する研究の結果から~

1.はじめに

職場における情報のやり取り(コミュニケーション)について、障害に起因する課題に直面している障害者は少なくありません。職場で共有される情報には、業務に関するものだけでなく、業界の動向や職場周辺のローカルニュース、趣味の話題など、直接業務に関わらないけれど職業生活において有益な様々な事柄も含まれます。業務指示以外のものも含めた職場での情報のやり取りについて、障害種別を超えて全体的に捉えようとする調査は、職業リハビリテーションの分野では少なかったように思われます。

障害者職業総合センターでは、改めて障害者が情報のやり取りについてどのような課題に直面し、どのような配慮を必要としているのか明らかにするとともに、課題解消に向けた取組事例を把握するための調査研究を実施しました。そしてその結果を、「職場における情報共有の課題に関する研究-オンラインコミュニケーションの広がりなど職場環境の変化を踏まえて-」(調査研究報告書No.179)として取りまとめ、2025年3月に公表しました。

本稿では、その一部を紹介します。

2.調査方法

障害者の働く職場でのコミュニケーションの状況を把握するために、2つの方法で調査を実施しました。まず企業と障害者を対象としたアンケート調査を実施しました(企業アンケート・障害者アンケート)。企業アンケートとして、10,000社の人事・労務担当者又は障害者の上司等、障害のある社員(職員)のコミュニケーションの状況を把握している方々へ回答を求めました(有効回答数は1,217社、有効回答率は12.2%)。併せて、障害者アンケートとして、企業アンケートの対象企業で働く障害のある社員(職員)に回答を求めました(有効回答数は721人)。

また、企業アンケートに協力いただいた企業のうち、ヒアリング調査への同意が得られた企業とそこに勤務する障害のある社員(職員)を対象に、ヒアリングを実施しました。ヒアリングは14社を対象に行い、そのうち、10社に対しては企業ヒアリングと同時に、対象企業に勤務する障害のある社員(職員)を対象とした障害者ヒアリングも実施しました。

これらの調査結果を、本稿では以下のように整理してご紹介します。前述のように職場での情報のやり取りは、業務指示に関するものと、業務指示以外の内容を含むものに大別できます。コミュニケーションについて課題が指摘される障害種別の中では、認知機能に障害のある障害種別(知的障害、精神障害、発達障害、高次脳機能障害)と感覚機能に障害のある障害種別(視覚障害、聴覚・言語障害)で、実施されている配慮等に特徴の違いがありました。そこで、業務指示に関する情報のやり取りと、業務指示以外の内容を含んだ情報のやり取りのそれぞれについて、認知機能に障害のある障害種別と、感覚機能に障害のある障害種別に対する配慮等を整理し、それぞれの特徴を記述します。

3.調査結果(1)業務指示に関する情報共有

職場での情報のやり取りの中で、最も重要と思われるのは、業務指示伝達であると考えられます。障害のある社員(職員)には、本人のやり取りしやすい手段、方法で業務指示が伝えられ、各自がそれらを理解し業務遂行できるような配慮が求められます。

(a)業務指示の伝達や把握における困難の頻度

アンケート調査の結果によると、業務指示の伝達や把握における困難の頻度については、企業と障害者で認識の傾向がほぼ一致している障害種別と、乖離が見られる障害種別がありました。乖離が大きかったのは聴覚・言語障害と発達障害であり、これらの障害種別では障害者の方が企業より困難を感じる状況が多いことが分かりました(図1)。認識の相違が生じる可能性を考慮し、日ごろのコミュニケーションを充実させるなど、企業が障害者の困難に気付くよう努めることが望まれます。

(b)認知機能に障害のある障害種別

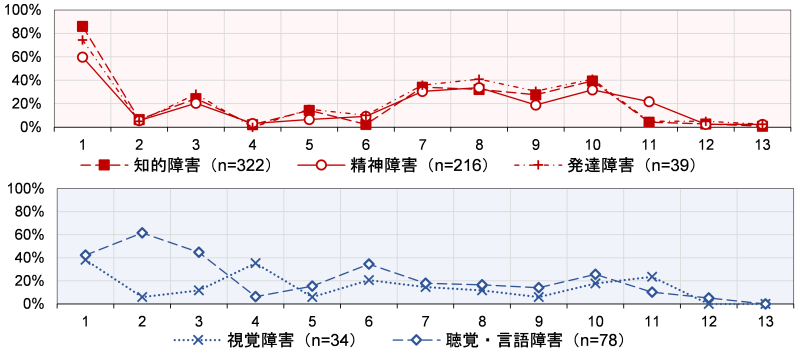

企業アンケートで明らかとなった業務指示の場におけるやり取りに関する職場からの配慮(図2)を見ると、認知機能に障害のある障害種別と、感覚機能に障害のある障害種別で、それぞれ多くの取組が行われていることが分かりました。認知機能に障害のある障害種別では、企業は業務指示伝達に当たり、伝達する情報を簡潔に改めるほか、複数の指示を区切って順番に伝えたり優先順位を明確にしたりする配慮を行うことで認知的負荷を減らし、指示内容をその場で確認することも含めて、指示内容が間違って伝わることを予防していました。

また、障害者アンケートによって、これらの障害種別の障害者が業務指示の把握の課題を解消するために行っている工夫として、指示内容の把握のために分かりやすい業務指示を行うよう依頼するほか、質問したりメモを取ったりする頻度が高いことが分かりました。

さらに、業務指示伝達に関する配慮の事例を、ヒアリングにより把握することができました。例えば、高次脳機能障害のある社員の勤務する企業では、当該社員に対し、指示役となった先輩社員が、行うべき作業を細分化して、それぞれのやり方を何度も説明するなどの取組が見られました。知的障害のある職員が勤務する高齢者施設では、当該職員が利用者に飲み物の提供を行っていますが、施設でイベントが行われる日は提供する飲み物の種類や提供するタイミング等に変更が生じます。その際、知的障害のある職員にはそれを早くから伝えるのではなく、当日の朝、情報を絞って伝えるようにすることで、同職員を混乱させないようにしています。

|

1 指示内容をシンプルにし、平易な言葉で伝える。

2 口頭での伝達が把握されにくい等の場合、手話や筆談、文字変換アプリなど、当該社員(職員)の理解しやすいコミュニケーション手段で伝える。

3 指示内容の正確な理解や定着のために、指示は口頭だけでなく、書面でも渡す。

4 指示を文書で示す場合、拡大印刷や電子ファイルなど、障害のある社員(職員)の見え方に適した形で提供する。指示を文書で示す場合、拡大印刷や電子ファイルなど、障害のある社員(職員)の見え方に適した形で提供する。

5 指示内容を把握しやすいように、図や絵を用いて伝える。

|

6 指示はメールやチャット、SNSなどで伝える。

7 指示役を固定化することで、情報の混乱を避けるようにする。

8 複数の指示を伝える際には、優先順位を明確にする。

9 複数の指示を伝える際には、区切って順番に伝える。

10 伝えた指示の内容を理解しているかを、その場で確認する。

11 指示伝達に当たり、障害に関連して特別なことは行っていない。

12 その他

13 無回答

注 折れ線は、同一傾向の障害種別を図示する意図で使用しており、変化量を示すものではない。

|

(c)感覚機能に障害のある障害種別

他方、感覚機能に障害のある障害種別について、企業アンケートの結果によると、企業は見え方や聞こえ方に配慮したコミュニケーション手段を用いることで、業務指示が間違いなく伝わるようにしていることが分かりました。

また、障害者アンケートで把握された障害者による工夫からは、その場で質問したりメモを取ったりするなど、職場で一般的に行われる工夫のほか、聴覚・言語障害において聞こえ方に配慮したコミュニケーション手段の使用や、書面で指示をもらえるよう企業側へ依頼するなどの工夫が見られました。

ヒアリング調査で把握された配慮事例として、視覚障害のある職員が勤務する法人では、当該職員に対してメモで情報を伝える際、大きな文字で記したりサインペン等の濃い色のペンで書いたりしていました。聴覚障害のある職員が勤務する法人では、当該職員には、業務上可能な範囲でゆっくり話す、本人の聞こえ方に配慮して聞こえやすい耳の側から話しかける、指示内容は端的なものとするなどしていました。

また、パソコン等のICT機器の設定変更や、アプリケーションソフトの活用により、視覚障害者や聴覚障害者との情報のやり取りが円滑に行えるようになることもあると分かりました。例えば、聴覚障害のある社員への業務指示にはTeamsのチャット機能を使い、当該社員が受け取りやすいようにしているという企業の事例は、その代表的な形です。加えて同企業からは、聴覚障害のある社員がTeamsの文字起こし機能を使って会議の内容を把握しており、対面でのミーティングでもパソコンを持参し、その機能を活用しているという話が聞かれました。

4.調査結果(2)業務指示以外の情報のやり取りに関する取組

職場においては、業務指示以外にも様々な通知、情報提供などが行われ、それらについても障害者が把握し、理解することが必要とされます。業務指示以外の情報共有についても、認知機能に障害のある障害種別と、感覚機能に障害のある障害種別で、それぞれ特徴のある配慮や工夫が見られました。

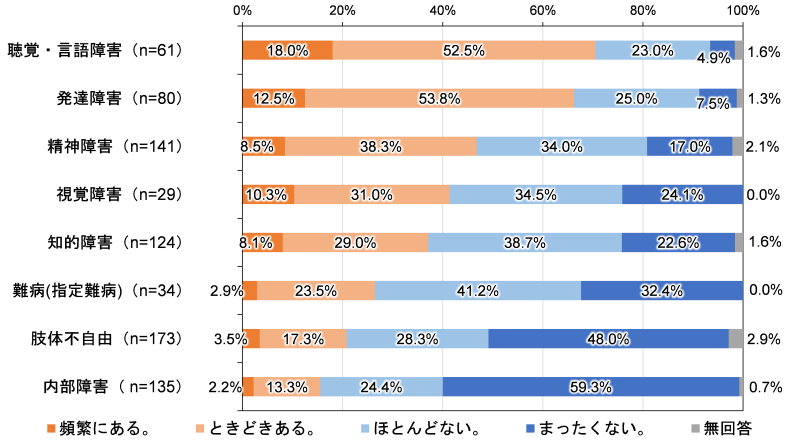

(a)業務指示以外に職場でやり取りされる情報の取得に関する困難の頻度

障害者アンケートの結果では、業務指示以外に職場でやり取りされる情報の取得に困難を感じることがある(「頻繁にある」、「ときどきある」)との回答が聴覚・言語障害と発達障害で7割程度あり、精神障害、視覚障害と知的障害で5割から4割程度ありました(図3)。

(b)認知機能に障害のある障害種別

企業アンケートによると、認知機能に障害のある障害種別では、企業は業務指示以外の情報共有に関して、朝礼や定期的なミーティングの場で必要な情報を周知したり、上司等が必要な情報の把握状況を確認したりすることで、障害者に必要とする情報が伝わるように配慮を行っていました。障害のある社員(職員)と上司や同僚との情報交換、交流を促すために企業が行っていることは、朝礼やミーティングの場での情報交換を促すことや、歓送迎会や忘年会等の交流の機会の提供など、職場で一般的に行われる内容でした。そのほかに、交流が苦手な社員には無理に会話に加わることを促したりせず一人で過ごせるよう配慮している場合もありました。

また、障害者アンケートによると、これらの障害種別の障害者が業務指示以外の情報の取得のために行っている工夫としては、上司や同僚に積極的に質問したり、上司や同僚と良好な人間関係を構築して自然と情報提供してもらえるようにしたりしていました。そのほかに、精神障害と発達障害では、休憩時間等に一人で過ごし必要以上の情報に接しないようにして心の安定を保つ場合も見られました。

ヒアリング調査で把握された事例としては、知的障害のある社員が勤務する企業では、イントラネットの掲示板に重要な連絡事項が掲載されたときには、上司が当該社員にイントラネットを確認するよう促していました。高次脳機能障害のある社員が勤務する企業の人事担当者は、当該社員に社会保険等の書類の提出を求める際、電話のみでは障害特性上メモを取りそびれるかもしれないため、電話とメールの両方で連絡するようにしています。

そのほか障害者からの声として、社内のイベントや行事に積極的に参加して他の社員や関係者と交流を深めることの楽しさ、充実感を複数のヒアリング対象者から聞き取ることができました。ボーリング大会や清掃活動といった会社のイベントには積極的に参加するという知的障害のある社員は、イベント等の場で自身の趣味についても話題にするなどして多くの社員と交流を深めています。精神障害や知的障害のある社員が勤務する複数の企業でも、歓送迎会、忘年会等の交流行事に障害者も積極的に参加し、周囲と良好な関係を築いています。人事担当者や障害のある社員(職員)の上司の声として、こうした行事に障害者が参加する際に何か特別な配慮をしているという指摘はなく、障害者の参加を自然に受け入れている様子がうかがわれました。

一方で、発達障害のある社員が勤務する企業の人事部門のマネージャーは、障害特性により休憩時間を一人で過ごすことを望む障害のある社員には、「雑談を無理強いすることはなく、良い意味で放っておく環境を作るようにしている」と話しており、障害のある社員それぞれの希望に応じて対応を変えていることが分かります。

(c)感覚機能に障害のある障害種別

企業アンケートによると、視覚障害と聴覚・言語障害といった感覚機能に障害のある障害種別では、企業は業務指示以外の情報共有に関して、視覚障害者に掲示物等について別途情報提供する、聴覚障害者に社内の放送等の内容を書面等で渡すなど、本人が受け取りやすい媒体・方法での情報共有を試みていました。そのほか、朝礼や定期的なミーティングの場で必要な情報を周知する、上司等が必要な情報の把握状況を確認するなど、必要とする情報が伝わるように配慮を行っていました。

障害者アンケートによると、これらの障害種別の障害者が行う工夫としては、上司や同僚へ質問したり、上司や同僚、特定の社員と関係性を構築して情報提供してもらえるようにしたりするほか、聴覚・言語障害において自身が把握しやすいコミュニケーション手段の使用や話す際の配慮を求める場合もありましたが、聴覚・言語障害のある社員(職員)の一部では休憩時間等に一人で過ごし必要以上の情報に接しないようにして心の安定を保つ場合もありました。

ヒアリング調査で把握された事例としては、聴覚障害のある社員が勤務する企業で、オンデマンドで配信される研修に字幕を付けたり、スクリプトを添付したりするなど、聴覚障害者への情報保障を行っていました。職場で働く際に重要な情報には、施設や建物の状況、特に通勤ルートや障害者の動線に関する通知が含まれます。特に視覚障害者にとっては、こうした情報の把握は重要です。視覚障害のある職員が勤務する法人では、職場の建物が新しくなり、建物に入ってから更衣室に至るまでの動線が変更されたため、視覚障害のある職員と上司が一緒に歩いて安全性を確認しました。

障害者が意思や意見を発信する際にも直面するバリアがあります。聴覚障害のある社員が勤務する企業の社員食堂において、声での注文に加え、メニューが書かれたカードを見せるという注文方法も認めているのは、発信する際のバリアをなくす試みといえます。なお、このカードは、聴覚障害者だけでなく、風邪気味で喉を痛めた社員等にも活用されているようです。

5.まとめ

企業及び障害者を対象としたアンケート、ヒアリングにより、障害者が勤務する企業では、業務指示やその他の通知等の情報が障害者に届くための情報保障と、情報を理解し対応できるような配慮を行っていることが分かりました。雑談やイベント等の交流の機会に障害者も迎え入れ、(一人の時間を大切にするという配慮を含め)さりげなくサポートしていることも把握されました。こうした取組について、実際の事例を基に「障害者の働く職場のコミュニケーションに関するアイデア集」(マニュアルNo.83)(※1)を作成しました。職場のコミュニケーションにおける配慮や工夫の参考としていただければ幸いです。

本稿の元となる調査研究報告書No.179(※2)はホームページからご覧いただけます。

- お問い合わせ先:研究企画部 企画調整室(TEL:043-297-9067 E-mail:kikakubu@jeed.go.jp)