デジタル技術を活用した障害者の業務の状況と具体例

2025年01月

はじめに

人工知能(AI)等の近年のデジタル技術の進展は障害者雇用にどのような影響を及ぼすでしょうか。

デジタル技術の進展が雇用一般に及ぼす影響として、「AI 等は、積極的に活用されれば、労働生産性を向上させ、人口減少社会における経済成長を支える基盤となることが期待される。(略)一方で、AI 等に代替されるタスクから構成される仕事の減少をもたらす懸念があるほか、個々の労働者がタスクの変化に伴い求められるスキルアップやキャリアチェンジにどのように対応していくのか、といった新たな課題も生じると考えられる。」と、厚生労働省の労働政策審議会で報告されています。

海外の研究論文を見ていくと、AI等を含むデジタル技術の進展により業務が自動化することで定型的なルーティンの仕事が減少し、非定型的で判断が求められるノンルーティンの仕事が増加することが見込まれます。一方、障害者雇用ではこれまで、判断要素が少ない比較的定型的な反復作業を切り出して再構成することで、障害者が従事する業務が創出されてきました。このため、デジタル技術が進展する中で、これまでの障害者の業務がAI等のデジタル技術に代替されて、仕事がなくなってしまうのではないか?という危機感があり、一方で新たな業務が生まれたり生産性の向上などにつながるという期待感もあるかと思います。そうしたことを明らかにすることが必要となりました。

そこで、障害者職業総合センターでは、障害者が従事しているデジタル関連業務の状況やAI等の技術進展に伴い障害者の職域がどのように変化しているかということを把握するとともに、今後のAI等の技術進展を踏まえた障害者の職域変化等について展望することを目的として、「AI等の技術進展に伴う障害者の職域変化等に関する調査研究」を実施しました。本稿ではその一部について紹介します。

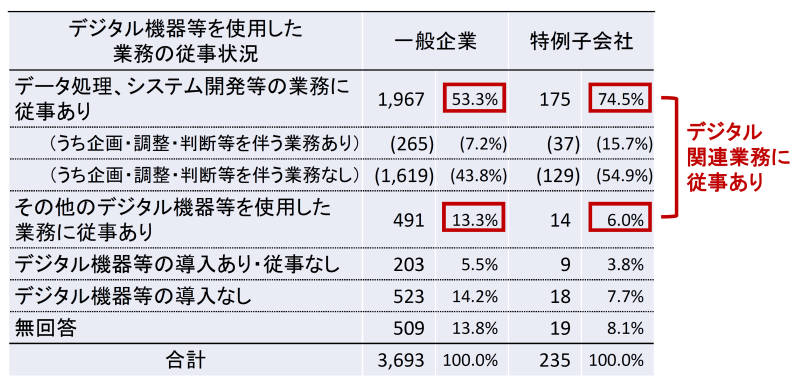

デジタル関連業務へ従事する障害者の状況

企業15,000社(有効回答数は一般企業3,693件、特例子会社235件)へ行ったアンケート調査の結果、一般企業では、障害者が何らかのデジタル関連業務に従事している企業は約7割あり、デジタル関連業務への障害者の従事は既に普及していることが分かりました。また、データ処理やシステム開発等の企画・調整・判断等を伴う業務に従事している障害者がいる企業も一定程度あり、その業種に特徴的なコア業務の他に、どの業種においても比較的共通しているバックオフィス業務においても、様々な業務に従事していました。

特例子会社では、障害者が何らかのデジタル関連業務に従事している企業は約8割あり、障害者のデジタル関連業務の従事に対して、より積極的・意識的に取り組んでいることがうかがわれました。業務内容は、バックオフィス業務が多く、企画・調整・判断等を伴う業務に従事している障害者がいる特例子会社では、システム開発やWebサイト構築、RPA開発等に従事する場合もありました。

業務のデジタル化が障害者雇用へ及ぼす影響

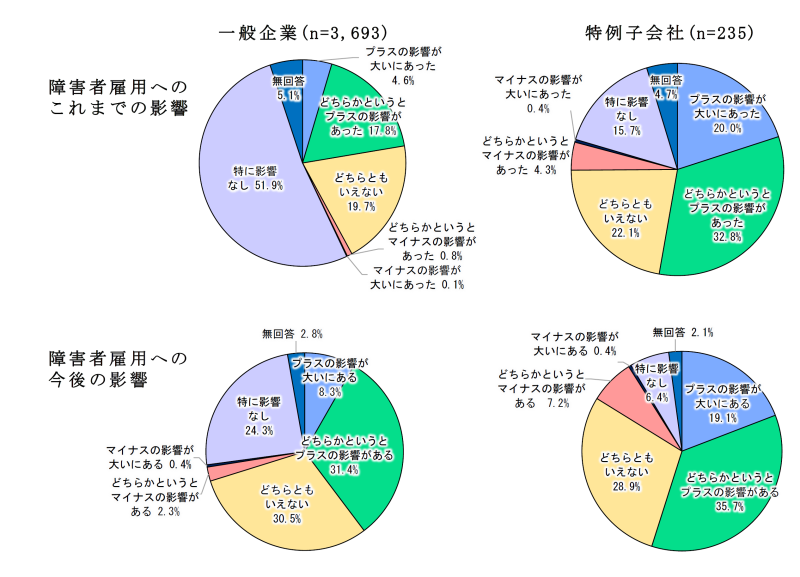

アンケート調査の結果からデジタル化の影響を見てみると、一般企業では、「これまでの影響」としては、プラスの影響があったと考える企業は約2割、特に影響なしと考える企業が半数を占め、「今後の影響」としては、プラスの影響があると考える企業は約4割、特に影響なしと考える企業が約2割でした。特例子会社は一般企業より前向きな回答となっており、「これまで」、「今後」ともにプラスの影響があると考える企業が約半数を占めていました。

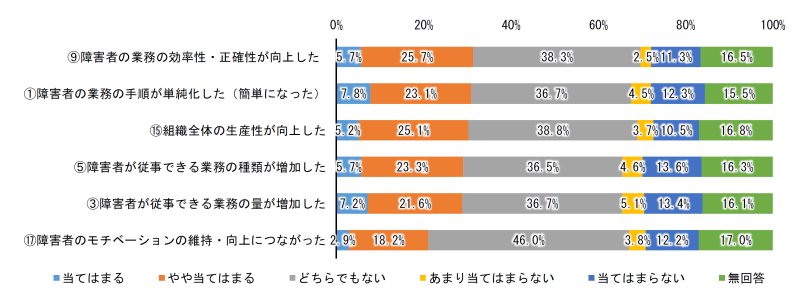

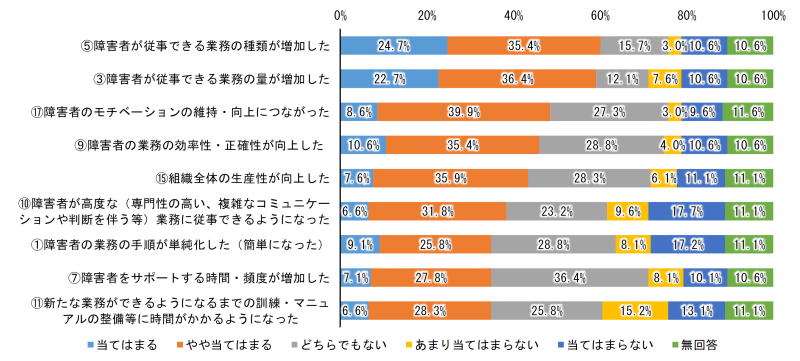

具体的な影響の内容としては、一般企業と特例子会社とも共通して、業務の効率性や正確性が向上した、業務の手順が単純化した、組織全体の生産性が向上した、業務の種類や量が増加した、といった項目に当てはまると回答した企業の割合が高くなっていました。

それに加えて、特例子会社では、障害者のモチベーションの維持・向上につながった、障害者が高度な業務に従事できるようになった、という項目にも当てはまると回答した企業の割合が高くなっていました。

一方で、特例子会社では、障害者をサポートする時間や頻度が増加した、新たな業務ができるようになるまでの訓練やマニュアルの整備等に時間がかかるようになった、という項目に当てはまると回答した企業の割合が高くなっており、障害者を新たにデジタル関連業務に従事させる場合には、プラスの効果だけでなく、支援負担が増加する面もあることがうかがわれました。

障害者が従事するデジタル関連業務の分類

企業アンケート調査の結果を踏まえて、16社の企業を対象に企業ヒアリング調査を行い、障害者が従事するデジタル関連業務の内容などを把握しました。

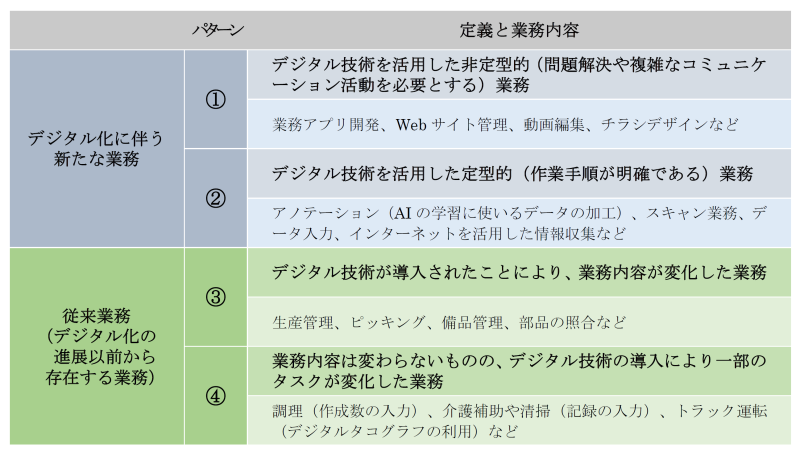

ヒアリングにより収集したデジタル関連業務を分類したところ、表2に示すような4つのパターンがあることが分かりました。

4つのパターンごとの業務内容は図4に示しており、後述のマニュアルNo.32でもご覧いただけます。

デジタル関連業務への採用に当たり求める能力と人材育成について

ヒアリング調査では、障害者の採用時に重視することや必要なスキルとして、多くの企業で体調や勤怠の安定、障害受容や自己理解、報連相や挨拶などの基本的コミュニケーションスキルを挙げており、特別な技術・スキルは不要とする企業も多くありました。

ウェブサイトの構築やシステム開発の業務の求人では、基本的な技術を習得していることや業務の実績を求める企業もありましたが、プログラミングやシステム設計に必要な考え方ができればプログラミング未経験でも可としている企業や、情報系業務への興味関心があること(意欲があること)を重視する企業のように、潜在的なポテンシャルを含めて評価していると思われる企業も見られました。

採用後の人材育成では、実務等を通じて独学で身につけた例もありますが、上司・先輩から教わった例が多く、障害者同士が教え合う例や、RPA開発業務の担当になった社員に、依頼元部署の負担で研修を受講させた例もありました。現業系の業務では、業務マニュアルの活用や、入社時の教育に作業手順を撮影した動画を活用する例もありました。

総じてみると、企業は採用時に職業準備性を重視しており、業務に必要な知識・スキルは就職後に習得可能と考え、それらを吸収できる基礎的な能力や意欲、周囲との協調性といった点をより重視していました。スキルや経験を求める場合でも、採用時点で十分でなくても、自律して仕事ができることや、自分で勉強できること、質問できること等、能動的な能力を評価して採用する企業もありました。

障害者の業務をデジタル化する際のコストについて

障害者の業務をデジタル化する際のコストには、デジタル関連機器やシステムの導入等のハード面のコストと、教育やサポートといった支援負担等のソフト面のコストがありました。

ハード面のコストについて見ていくと、ヒアリング調査では、企業全体としての業務をデジタル化した事例が多く、障害者に特化したデジタル関連業務の導入例はあまりありませんでした。ただし、業務のデジタル化による効率性や正確性の向上といったメリットは多くの企業が感じているところでした。

それに対してソフト面のコストを見ていくと、ヒアリング調査では、業務のデジタル化に当たり、仕事の切り出し、訓練・マニュアルの整備、サポート頻度の増加などの負担が増えたという回答が一定程度見られました。

このことから、障害者の業務のデジタル化は、デジタル化により得られるメリットと導入のためのハード面やソフト面のコストのバランスを考えて、推進されていくものと考えられました。

おわりに

AI等のデジタル技術の進展に加え、テレワークやオンライン会議の普及など社会全体の働き方が大きく変わる中、障害者の業務においてもデジタル関連業務への従事や業務内容の変化が見られました。今後、社会全体のデジタル化の更なる進展と併せて、企業においても障害者の業務のデジタル化が進展していくことが予想される中で、障害者の業務の検討や職域拡大に当たり、今回の調査研究がその一助となれば幸いです。

本レポートの元となった調査研究報告書No.177「AI等の技術進展に伴う障害者の職域変化等に関する調査研究」はホームページからご覧いただけます。

また、関連する研究成果物として、「デジタル技術を活用した障害者の業務の状況と具体例」(マニュアルNo.82、事業主、就労支援機関向けリーフレット)を作成しましたので、併せてご活用ください。