発達障害のある学生の就労支援

2024年07月

発達障害のある学生の就労上の課題

職業リハビリテーションサービス関連分野では、近年、発達障害のある方への積極的な就労支援が行われ、実践や調査研究が多数報告されてきました。ですが、在学中の発達障害のある学生への職業リハビリテーションという観点からは、その実態は十分に把握されていませんでした。

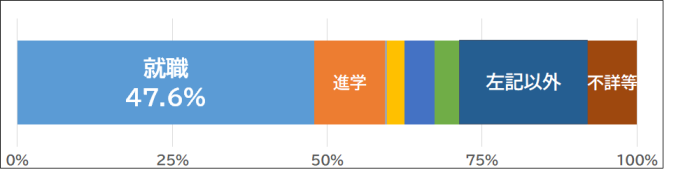

大学などの高等教育機関に在籍する障害学生の就職の動向については、日本学生支援機構が行う毎年の調査が参考になります。調査によれば、発達障害のある学生の増加が近年著しい中、卒業後の進路としては“就職”が最も多く、次に多いのは”左記以外の者“となっています。左記以外の者とは調査上の分類名で、「就職、進学、臨床研修医、教育訓練機関等、福祉・医療機関入所、一時的な職に就いた者」のいずれにも該当しない、いわば「進路未決定」の学生を指しています。在学中に進路が決まらない発達障害のある学生が一定数いるということです。

障害学生への修学上の合理的配慮義務が高等教育機関に課されたことで、発達障害のある学生への修学支援は拡大しているものの、発達障害のある学生の出口支援については引き続き難しい課題であることがうかがえます。この調査からは、在学中から職業リハビリテーションサービスの利用を想定することの必要性が示唆されます。

職業リハビリテーション利用者に目を向けてみると、発達障害のある学生の職業リハビリテーションのサービス利用に至るプロセスは様々です。在学中に職業相談を利用することもあります。ですが、多くは学校卒業後に離転職を経験して来所されます。相談時にネガティブな状態(本人の心身の不調のみならず家族・職場・周囲の理解や協力が十分でない等)を伴うこともあります。できるだけ早い段階で発達障害のある学生の困難性を把握すること、そして個々の状態に応じた進路相談・キャリア支援が求められています。

大学在学中にどこまで相談・支援が展開できるのか

修学支援での相談内容は、大学生活のこと(履修の仕方、課題の進め方、遅刻・欠席の仕方、受講方法、集団活動・実習への参加、留年・中退・休学等)から日常生活のこと(私生活、睡眠、食事、運動、整容、金銭管理、人間関係、メンタルヘルス等)まで幅広です。どのような困難があり、どのような配慮・支援が必要であるかを整理することは、就職に向けた相談材料となるでしょう。ただし、大学での合理的配慮の内容が必ずしも職場での合理的配慮とイコールにならないことも多々あり、その点を在学中にどこまで具体化して働き方を検討できるのかが課題となっています。

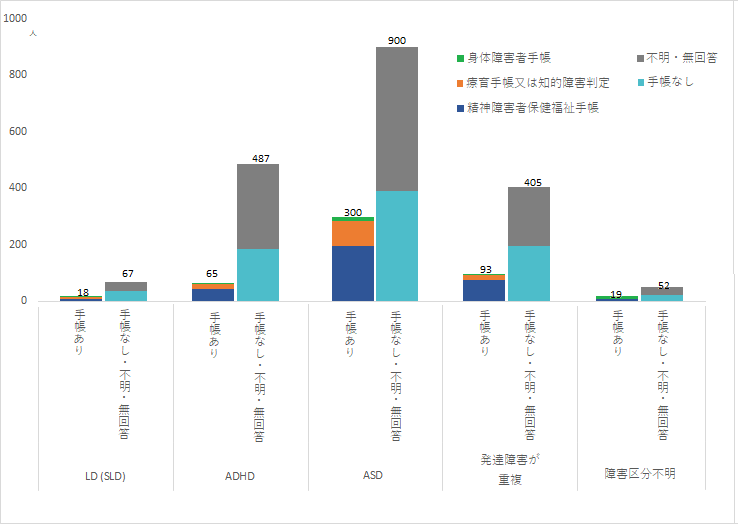

発達障害のある学生の障害者手帳の取得状況

全国の大学の障害学生支援部署にアンケート調査へ協力いただき、支援対象となる発達障害のある学生の障害者手帳の所持状況を尋ねました。障害者手帳の有無は、障害の状態、本人や家族の意向、就職活動の方向性、活動スケジュールなどと大きく関係します。

1 手帳なし、手帳有無不明、無回答が高比率である。

“手帳なし”を本人の意向で分類してみると、一つは障害者雇用枠を選択肢に含め「取得を積極的に検討している」場合があります。取得する方が良いか「迷っている」という場合もあります。取得を全く考えていない、制度をよく知らないということもあります。それぞれの相談や就職活動の在り方は変わってきます。

過去の調査から、多くの学生が当初は一般就職を目指すことがわかっています。大学で配慮があっても一般就職の後、職場適応する場合があります。一般就職での働き辛さから配慮を得た働き方をしたいと障害者としての就職に転じる場合もあります。初めての就職でどちらを選ぶのか、在学時から早期に相談を進めて本人が安定して働ける条件を整理しておくべきでしょう。卒業以降も利用可能な相談支援機関について情報共有することが重要です。

“手帳有無不明”、“無回答”には、「手帳情報が修学支援にあたって必要でない」、「本人に開示の意向がない」などの状況が含まれると考えられます。手帳に関する情報を学生と共有していない場合には、障害者枠を前提とした就職について話題が展開していないことが示唆されます。ですが、相談部署元来の専門性の範囲やマンパワーに限りがあることも事実です。

学生に専門的な相談支援のニーズがうかがえる際には、利用可能な学外の相談機関を選択肢にできるよう、相談担当者が情報提供をすることが期待されます。

2 ADHD(注意欠如・多動症)、ASD(自閉症スペクトラム)、障害の重複ケースについては精神障害者保健福祉手帳取得者が多い

在学時に精神障害者保健福祉手帳を所持しており、相談窓口に開示しているケースが該当します。在学前から手帳を持つ場合や、修学支援を受ける過程で取得される方もあります。多くは障害者枠での就職を選択肢に入れることになるでしょう。実際に、最近は発達障害の診断がある方で精神障害者保健福祉手帳を持って就職する方が増えています。

一方で、手帳はあっても一般就職(障害非開示)を中心に検討することもあります。障害の開示・非開示のどちらの働き方を選べばよいかは、障害特性をアセスメントしたり、実習などで働く体験をすることで具体的に検討を深めることができるでしょう。

3 いずれの障害種別でも「療育手帳または知的障害判定」のある者がいる

LD(学習障害)、ADHD(注意欠如・多動症)、ASD(自閉症スペクトラム)に軽度の知的障害が併存するケースが想定されます。就職活動においては、必要な情報の取捨選択が難しい、発言や発信の乏しさから困難性が見えにくくなる等があり、丁寧に状態を確認しながら慎重に相談を進めることが求められます。(なお、集計結果には知的発達に遅れはないが療育手帳のあるASD学生が含まれる可能性があります)

大学と就労支援機関の連携

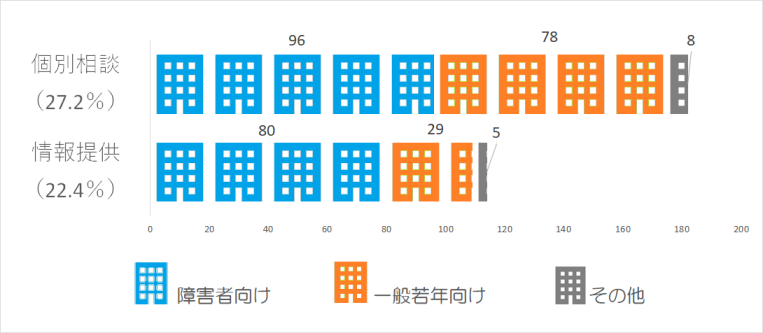

発達障害のある学生の就労支援において、大学外の支援機関はどのように活用されているでしょうか。

アンケートの結果から大学が就労支援機関と連携する際には、どのようなサービス利用を目的としているか見てみます。

大学のキャリア支援部署が就労支援を実施するにあたって連携する機関について尋ねました。アンケートの結果、「個別相談」を目的とした連携が27.2%でした。また、連携先として障害者向けの機関(ハローワーク障害者窓口、地域障害者職業センター、障害者就業・生活支援センター、就労移行支援事業所、特例子会社)も多く挙がりましたが、一方で一般向けの機関(新卒応援ハローワーク、地域若者サポートステーション、ジョブカフェ等)も多く挙がりました。その次に多く上がったのは「情報提供」を目的とした連携です。連携先は主に障害者向けの機関が挙げられました。

就職支援メニューの中でも「職業準備性全般のトレーニング」、「対人スキルやソーシャルスキルの評価・訓練」などの、より専門的な内容を目的とする連携は各々数パーセントという低い比率でした。

早い段階で就労支援機関の利用条件やサービス内容について情報を提供し、学生が自らのニーズに合わせて支援機関を選択できるようサポートすることが重要です。(障害者支援部門 知名青子)

この記事のさらに詳しい内容は、調査研究報告書でまとめております。

また、発達障害のある学生の就労支援に関係する方々の参考となるように、大学等高等教育機関と就労支援機関による就労支援の具体的な取組や就労支援に関する参考情報を掲載しています。

参考文献

- 日本学生支援機構(2023).令和4年度(2022 年度)大学、短期大学及び高等専門学校における障害のある学生の修学支援に関する実態調査結果報告書.

- 日本学生支援機構(2022).令和3年度(2021 年度)大学、短期大学及び高等専門学校における障害のある学生の修学支援に関する実態調査結果報告書.

- 日本学生支援機構(2021).令和2年度(2020 年度)大学、短期大学及び高等専門学校における障害のある学生の修学支援に関する実態調査結果報告書.

- 日本学生支援機構(2020).令和元年度(2019 年度)大学、短期大学及び高等専門学校における障害のある学生の修学支援に関する実態調査結果報告書.

- 障害者職業総合センター研究部門,「発達障害者のストレス認知と職場適応のための支援に関する研究-精神疾患を併存する者を中心として-」調査研究報告書No.150(2020年3月)