採用後に発達障害が把握された従業員の状況

2024年09月

「事業主が採用後に障害を把握した発達障害者の就労継続事例等に関する調査研究(調査研究報告書 No.173)」の一部をご紹介します。

データの読み方・考え方

ここで紹介するのは、「事業主が採用後に障害を把握した発達障害者の就労継続事例等に関する調査研究(調査研究報告書 No.173)」において、障害者職業総合センターが2022年に実施した調査の一部です。

調査は、2021年6月1日現在の障害者雇用状況報告の対象企業106,921社から、規模×産業×障害者雇用の有無による層化抽出により抽出した15,000社の人事・労務管理担当者宛てに依頼文を郵送し、webアンケートフォームにより各社1件の回答を求める形で実施しました。

実際に郵送可能だった企業は、宛先不明で返送された86社を除く14,914社で、回答企業は3,456社(回収率23.2%)でした。

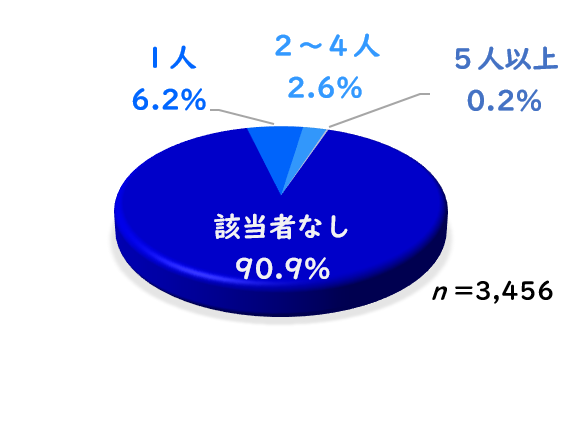

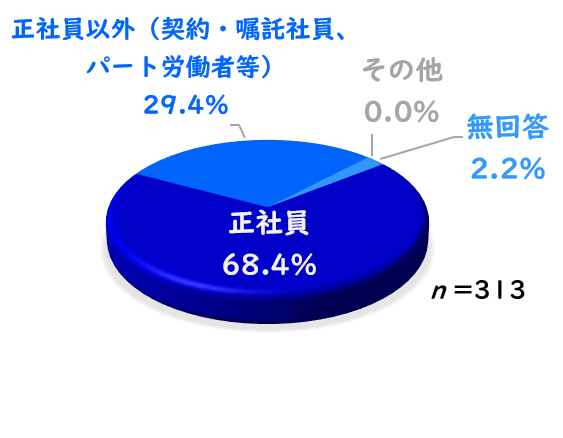

過去5年程度の間に採用後に発達障害を把握した従業員(以下「当該従業員」という。)の人数は、「該当者なし」が3,143社(90.9%)と最も多く(図1)、当該従業員の発達障害を把握した当時の雇用形態は、「正社員」が214社(68.4%)、「正社員以外(契約・嘱託社員・パート労働者等)」が92社(29.4%)という結果でした(図2)。

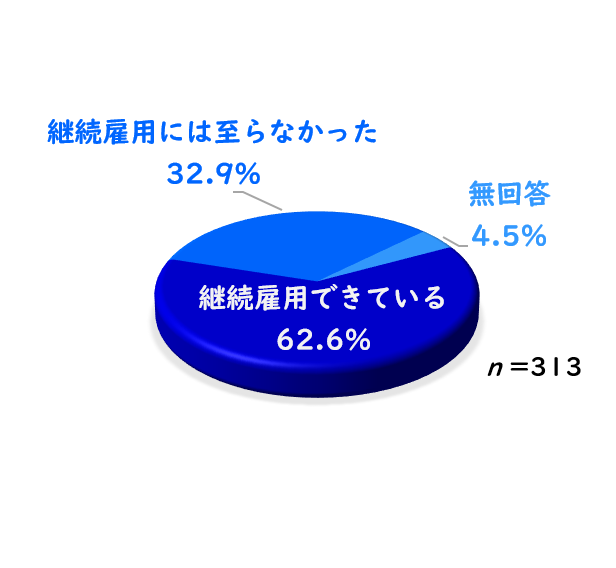

さらに、当該従業員のアンケート回答時点での状況を尋ねたところ、「継続雇用できている」と回答した企業は196社(62.6%)で、「継続雇用には至らなかった」と回答した企業は103社(32.9%)でした(図3)。発達障害についての職場の理解の不足が認められる場合や当該従業員自身の障害に対する自己理解がなかなか進まない場合に、当該従業員の継続雇用には至らなかったとの回答が有意に多い結果となっていました。

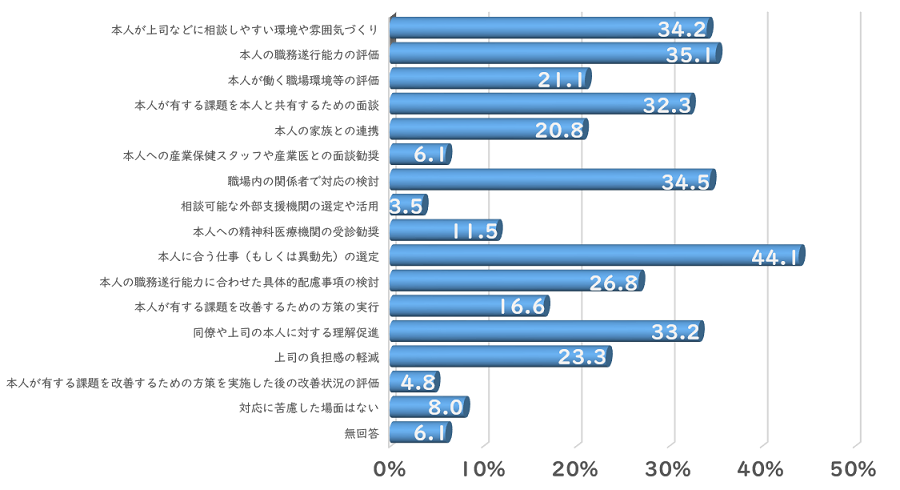

当該従業員の就労継続(課題解決)に取り組む過程で対応に苦慮した場面(15項目)について、該当の有無を複数回答で尋ねたところ、3割以上の企業が該当すると回答した項目は、「本人に合う仕事(もしくは異動先)の選定」138社(44.1%)、「本人の職務遂行能力の評価」110社(35.1%)、「職場内の関係者での対応の検討」108社(34.5%)、「本人が上司などに相談しやすい環境や雰囲気づくり」107社(34.2%)、「同僚や上司の本人に対する理解促進」104社(33.2%)、「本人が有する課題を本人と共有するための面談」101社(32.3%)となっていました(図4)。

当該従業員の就労継続(課題解決)に取り組む過程で対応に苦慮した場面(15項目)への該当の有無が、当該従業員の継続雇用の有無によって異なるかを検討したところ、「上司の負担感の軽減」の項目で有意差が認められ、上司の負担感の軽減に苦慮した場合に当該従業員の継続雇用には至らなかったとの回答が有意に多い結果となっていました。

障害者雇用への示唆

-

今回の企業アンケートの結果によると、当該従業員がいると回答した企業は全体の約1割で、雇用形態は正社員が7割弱を占めており、正社員として入社し、基幹的な職務等に従事するための高い職務能力を求められた結果、職務内容と本人が発揮可能な職務遂行能力との間でミスマッチが生じ、職務遂行上の困難さに直面したことで発達障害の把握に至ったケースが多い可能性が示唆されています。また、当該従業員の就労継続(課題解決)に取り組む過程で対応に苦慮した場面については、「上司の負担感の軽減」に苦慮した場合に、当該従業員の継続雇用には至らなかったとの回答が有意に多い結果となっていました。

本調査研究では企業ヒアリングも実施しており、ヒアリングした10企業の状況を事例として取りまとめています。発達障者の雇用経験や雇用障害者への対応経験がなかったヒアリング回答者が多く、「手探り」での対応であったことや「手探り」であるがゆえの不安や苦労も語られていますが、経験の有無に関係なく、当該従業員に真摯に向き合い対応することで雇用継続が図られていた点が印象的なものとなっています。

障害者の雇用の促進等に関する法律の第 36 条の3では、採用後の合理的配慮について、障害者からの申出の有無に関わらず必要な措置を講じることが求められています。しかしながら、例えば、当該従業員がその必要性を認識しておらず、支援や配慮の提供を拒む場合には、適切な支援や配慮の提供が難しくなる状況も考えられます。採用後に、それまで見逃されてきた発達障害の特性による問題が顕在化した場合には、当該従業員が自分自身の特性や障害に向き合い、自己理解を深める機会を得る必要性も考慮されるべきであると言えるでしょう。程度の違いはあるにせよ、採用後にそれまで見逃されてきた特性と環境との相互作用によって課題が顕在化し、発達障害が把握される従業員は一定の割合で存在すると考えられます。こうした従業員を理解することが支援の第一歩であり、当該従業員に寄り添い、根気強く、諦めずに、時間をかけて、丁寧に、信頼関係を築いて支援や配慮が行える人材(上司・同僚)を育成することと併せて、当該従業員に対する望ましい支援や配慮のあり方を巡る議論が深化していくことが期待されます。<調査研究報告書No.173「事業主が採用後に障害を把握した発達障害者の就労継続事例等に関する調査研究」>