就労支援のためのアセスメントシートの活用 -試用評価協力者からのご意見ご感想より-

2023年08月

就労支援のためのアセスメントシートの活用をお考えの皆様に、試用評価において同シートの試作版を実際に使用していただいた支援者と対象者の方々のご意見やご感想を紹介します。

就労支援のためのアセスメントシートとは

就労支援のためのアセスメントシートとは、就労を希望する障害者(以下「対象者」という。)の就労に関する以下の①から③までの情報を支援者と対象者が協同で収集、整理することにより、両者が対象者のストレングス(長所)や成長可能性、就労するうえでの課題等を適切に理解し、就職に向けた必要な支援や配慮を検討することを目的に活用するものです。

① 対象者の就労に関する希望・ニーズ

② 対象者の就労のための作業遂行・職業生活・対人関係に関する現状(就労のための基本的事項)

③ 対象者と環境との相互作用の視点による就労継続のための望ましい環境

就労支援のためのアセスメントシート(試作版)の試用評価

就労支援のためのアセスメントシート(試作版)(以下「試作版」という。)の試用評価には、15の就労支援機関から支援者41人、対象者47人の方々にご協力いただきました。

試用評価では、実際に試作版を使用して支援者と対象者がアセスメントを実施し、その結果に基づいて支援者からは目的の実践度や所要時間、使用効果、使用上の改良点等について、対象者からは目的の達成度や使用効果、使用上の改良点等について、それぞれ調査を行いました。

支援者の目的実践度と対象者の目的達成度

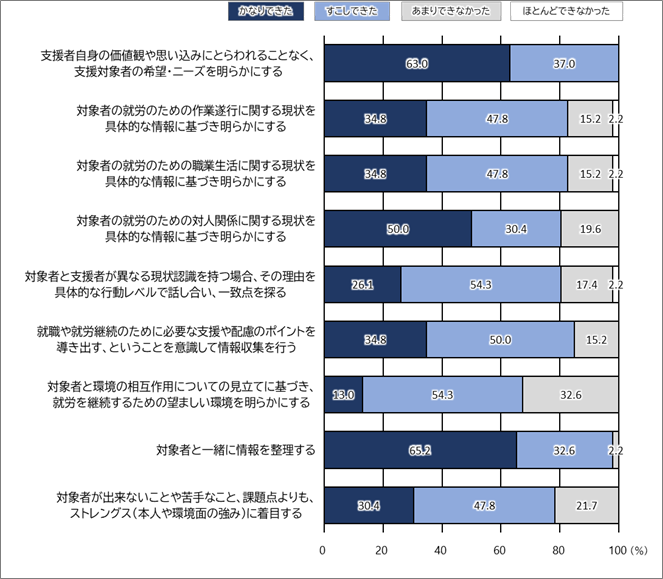

次の図1は支援者がアセスメントの目的をどの程度実践できたかについて対象者別に回答した結果です。「かなりできた」と「すこしできた」の回答を足し合わせた割合は、9項目中7項目で8割を超えています。

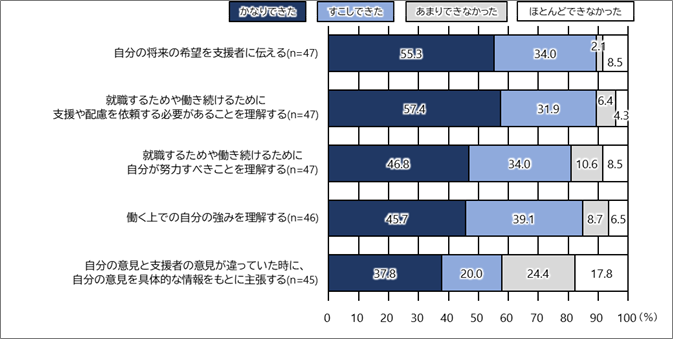

次の図2は対象者がアセスメントの目的をどの程度達成できたかについて回答した結果です。「かなりできた」と「すこしできた」の回答を足し合わせた割合は、5項目中4項目で8割を超えています。

アセスメントの所要時間とボリュームの多さへの対応

アセスメントの個別面談にかかった時間は1~6時間の範囲であり、平均は3.2時間でした。

多くの支援者が指摘したのが試作版のボリュームの多さでした。対象者からは「質問や選択肢の量が多すぎるため、集中できなくなる。疲れる。」といった意見が比較的多く(47人中12人)、支援者からも「内容的に非常に疲労しやすく、状況的にも緊張感が高まりやすい状況だったので、1人の対象者は途中リタイアされた。他の対象者も『長い、長い』と言っていた。」といった報告がなされました。

このような「ボリュームの多さ」という課題について、対象者や支援機関の状況に応じて適切な評価項目を絞り込む方法が提案されました。

●ある支援者からは「就労のための基本的事項のアセスメントについて、自機関が評価できる項目だけを取り入れるアレンジがあっても よいのでは。」との提案がありました。

●また、対象者からも「全体的に項目が多いので、省ける部分は省いて少ない方が取り組みやすいと思う。」との感想がありました。

評価項目を絞り込む方法以外には、対象者の疲労や集中力に応じてアセスメントにかかる個別面談を複数回に分ける方法が示されました。

●ある支援者は「担当した対象者が疲れやすい方だったため、1時間の個別面談を何回かに分けて実施した。」との報告がありました。

また、個別面談にかかる時間を短縮するための工夫の報告がありました。

●「単独での入力が可能な対象者やシートを紙に印刷したものに記入できる対象者については事前に回答をお願いした。対象者に「Ⅰ.就労に関する希望・ニーズ」と「Ⅱ.就労のための基本的事項」の自己評価を事前に記録してもらうとよいのでは。」との提案がありました。

試作版を使用することで対象者と支援者に起きた変化

次の表は試作版を使用することで対象者自身が自分に起きた変化について記載した自由記述の回答例です。

| 分類 | 自由記述の例 |

|---|---|

| 自己の特性に関する理解の深化 |

|

| 働くイメージ・展望の形成 |

|

| 自己の再確認 |

|

| 支援の価値に関する理解の深化 |

|

| 自信の向上 |

|

| 就労意欲の向上 |

|

| 支援者との信頼関係の構築 |

|

| 就労への不安の喚起 |

|

次の表は試作版を使用することで支援者自身が自分に起きた変化についてインタビュー調査の回答例です。

| 分類 | インタビュー調査の回答例 |

|---|---|

|

アセスメントの視点の獲得 (評価項目の多さによる網羅性により新たな視点を獲得) |

|

|

ストレングスへの着目 (対象者の課題だけでなくストレングスを確認する視点を獲得) |

|

|

納得感のあるアセスメントの実施 (対象者と支援者がお互いにどのような根拠に基づき、どの評価段階が現状を最もよく表しているか等についての考えを共有する協同評価により納得感のあるアセスメントを実施) |

|

|

対象者との関係性の構築 (協同評価により対象者と支援者が意見を交わすことが関係性の構築に寄与) |

|